焼き魚はタンパク質が豊富で食卓に積極的に取り入れたい食材ですが、調理や後片付けが大変だからと敬遠している人は多くいます。しかし、魚の焼き方のポイントを押さえるだけで、家庭でも手軽においしく調理することが可能です。この記事では魚の焼き方を調理器具別、魚の形状別に詳しく解説しています。

記事を読めば後片付けの手間がかからない魚の焼き方がわかります。魚はグリルだけでなくフライパンやオーブンを使った焼き方も可能です。自分の好みに合わせて調理器具を使い分けることで、さまざまな魚の焼き方を楽しめます。

【調理器具別】魚の焼き方

魚の焼き方を以下の調理器具別に紹介します。

- フライパンで魚を焼く方法

- グリルで魚を焼く方法

- オーブンで魚を焼く方法

フライパンで魚を焼く方法

フライパンを使えばグリルがなくても手軽においしい焼き魚を作れます。フライパンは火加減の調整がしやすく、蓋を使って蒸し焼きにすれば魚の身をふっくらと仕上げられます。フライパンを使った魚の焼き方の手順は以下のとおりです。

- フライパンにクッキングシートを敷く

- 盛り付けたときに上になる面から中火で焼く

- 魚を1度だけ裏返す

- 蓋をして弱火で2〜4分蒸し焼きにする

フライパンにクッキングシートを敷いて魚を焼くと皮がくっつかないため、後片付けが楽になります。魚にこんがりと焼き色が付いたら、1度だけ裏返しましょう。何度も魚を裏返すと身が崩れる原因になります。魚を焼いている途中に出てくる余分な脂や水分は、キッチンペーパーでこまめに拭き取ると臭みを抑えられます。

塩鮭のように塩分の多い魚は焦げ付きやすいため、火加減を少し弱めてじっくり焼いてください。

グリルで魚を焼く方法

グリルで魚を調理すると、皮は香ばしく身はジューシーな本格的な焼き方ができます。グリルの特徴は強い火力で一気に焼き上げられることです。グリルを使えば魚の旨味を閉じ込めながら余分な脂を落とせます。

グリルを使う15〜20分前に魚に塩を振り、出てきた水分と臭みをキッチンペーパーで拭き取ります。グリルは強火で3〜5分ほど予熱しておきましょう。網に薄く油を塗っておくと魚の皮がくっつきにくくなります。下準備ができたら盛り付けたときに上になる面を上にして魚を焼き始めてください。

片面焼きグリルの場合は表を7割、裏返して3割程度の時間で焼くと魚に均等に火が通ります。尾やヒレなど焦げやすい部分は、アルミホイルで保護しておくことがおすすめです。受け皿に水や水溶き片栗粉を入れておくと、落ちた脂が固まり掃除が簡単になります。

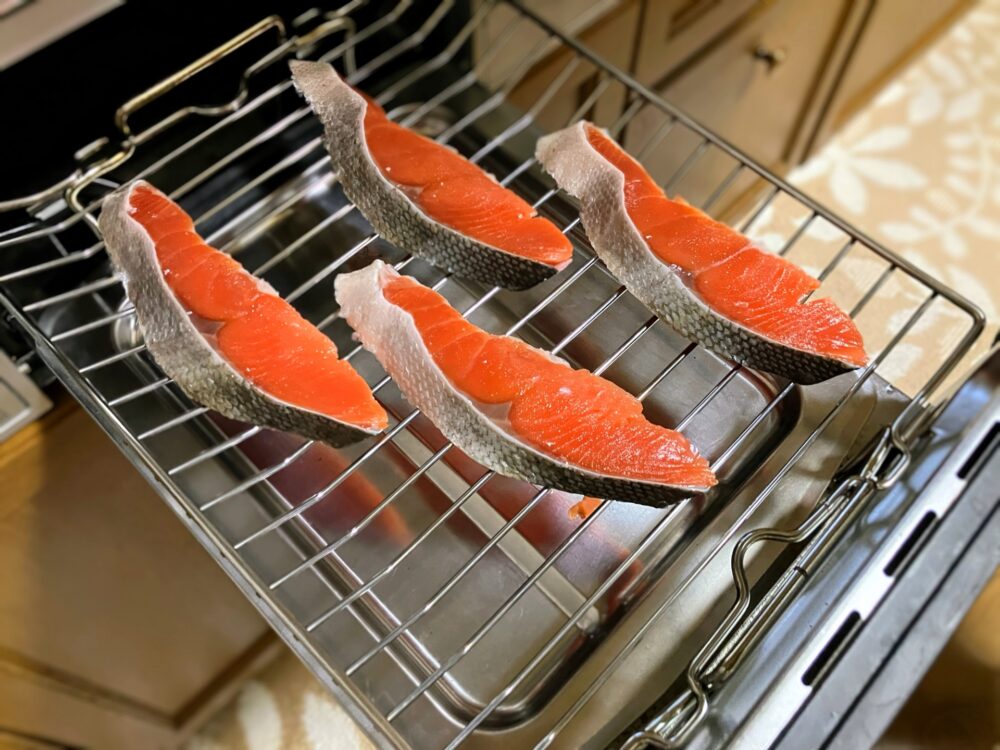

オーブンで魚を焼く方法

忙しい日や1度にたくさんの魚を焼きたいときは、オーブンを使うと手間がかからず便利です。オーブンは上下から均一に熱が加わるため、途中で魚をひっくり返す必要がありません。オーブンは魚を焼いたときの煙やにおいも抑えられます。オーブンを使った魚の焼き方は以下のとおりです。

- 200~220℃で予熱する

- クッキングシートかアルミホイルに魚を並べる

- 魚の皮を上にして10~15分程度焼く

魚の厚みや大きさで焼き時間は変わるので、様子を見ながら調整してください。オーブンなら魚を焼いている時間を利用して別の料理も作れます。調理後の後片付けは敷いたクッキングシートかアルミホイルを捨てるだけなので簡単です。

【形状別】魚の焼き方

魚の形状によって最適な焼き方は異なります。おすすめの魚の焼き方を以下の形状別に紹介します。

- 切り身の焼き方

- 干物の焼き方

- 1匹丸ごとの焼き方

切り身の焼き方

魚の切り身は焼く前の下準備や焼き方の順番を工夫するだけで、格段においしく焼き上がります。下準備をしっかりしておけば魚の余分な水分や臭みが抜けて、身崩れを防ぎながら中心まで均一に火を通せるようになります。

焼く15〜20分前に切り身に塩を振り、出てきた水分をキッチンペーパーでしっかり拭き取りましょう。切り身を焼く前に少し常温で置いておくと、身の中心まで均一に火が通りやすくなります。

切り身の皮目を下にして焼き始めれば、身崩れを防ぎつつ皮をパリッと仕上げられます。焼き時間の7割程度は皮目を焼いて、焼き色がこんがりしてきたら1度だけ裏返してください。焼いている途中で何度もひっくり返すと身崩れの原因になります。鮭やブリなど厚みのある切り身は、蓋をして蒸し焼きにすると生焼けを防げます。

干物の焼き方

干物は普通の切り身より水分が少なく焦げやすいため、焼き時間に注意が必要です。干物の焼き方のポイントは以下のとおりです。

- 冷凍のまま焼く

- 水で洗わない

- 身の側から焼く

- 弱火から中火でじっくり焼く

冷凍の干物は解凍せずにそのまま焼くと、魚の旨味を閉じ込めたまま調理できます。水で洗うと表面の旨味成分が流れてしまうので、汚れが気になる場合はキッチンペーパーで拭き取る程度にしましょう。干物を焼く際は強火ではなく弱火から中火でじっくり火を通すことをおすすめします。

フライパンで干物を焼く際はクッキングシートを敷くと、皮がくっつかず後片付けが楽になります。みりん干しは焦げやすいため、アルミホイルを被せたり弱火で焼いたりすると見た目がきれいな焼き魚を作ることが可能です。

1匹丸ごとの焼き方

魚を1匹丸ごと焼く場合は調理前に丁寧に下準備することをおすすめします。魚を1匹丸ごと調理する焼き方の手順は以下のとおりです。

- ウロコと内臓を取り除いてお腹の血合いを洗い流す

- キッチンペーパーで魚全体の水気を拭き取る

- 焼く20~30分前に少し高い位置から塩を振る

- 身の厚い部分に飾り包丁を入れる

- 盛り付けたときに表になる部分から焼き始める

- きれいな焼き色が付いたら1度だけ裏返す

焦げやすい尾びれには多めに塩をまぶすと形が崩れにくくなります。竹串を刺して透明な汁が出れば、魚の中まで火が通ったサインです。

魚をおいしく焼くためのテクニック

魚をおいしく焼くためのテクニックに関して以下の内容を解説します。

- 魚に下味をつけるコツ

- 魚の焼き方の順番

- 魚の焼き加減の見極め方

- 余分な脂を取る方法

魚に下味をつけるコツ

下味をつける目的は塩の力で魚の余分な水分と臭みを取り除くことです。余分な水分が抜けると魚の身が引き締まり、焼いたときにふっくらと仕上がります。

焼く15〜20分前に魚の両面に塩を振ります。魚に塩を振る際のポイントは20cmほど高い位置から指でパラパラと均一に振ることです。表面に出てきた水分はキッチンペーパーで丁寧に拭き取ってください。醤油やみりんに漬ける際にポリ袋を使うと少ない調味料でしっかり味が染み込みます。

魚のにおいが気になる場合はお酒をかけたり、生姜やニンニクのすりおろしを揉み込んだりする方法がおすすめです。ハーブやスパイスで下味をつけると塩分を控えられ豊かな風味を引き出せます。

魚の焼き方の順番

魚の焼き方の正しい順番は以下のとおりです。

- 調理器具を温める

- 魚の皮目から焼く

- 強火で焼き色を付ける

- 1度だけ裏返す

- 弱火で火を通す

- 余熱で仕上げる

魚は皮目から強火で焼くことで旨味を閉じ込められます。きれいな焼き方のコツは何度もひっくり返さないことです。何度も魚をひっくり返すと身崩れしてしまい、見た目が悪くなります。焼き方の手順を守ることで魚の見た目と味が格段に良くなります。

魚の焼き加減の見極め方

魚の焼き加減を見極めることで生焼けや焼きすぎを防げます。魚の焼き加減を見極めるポイントは以下のとおりです。

- 皮がきつね色でパリッとしている

- 魚の身に透き通った部分がなくなっている

- 厚い部分に竹串などを刺したときに抵抗なく通る

- 竹串を刺したところから透明な汁が出てくる

- 箸で身を軽く押したときにしっかりとした弾力を感じる

1匹丸ごと焼く場合は目が白く飛び出してくるため、焼き上がりを見極める際の参考にしてください。

余分な脂を取る方法

魚の余分な脂を落とすとカロリーを抑えられるだけでなく、魚特有の生臭さを和らげる効果もあります。魚の余分な脂を取るには塩を振って出てきた水分と脂を拭き取ったり、皮目に熱湯をかけたりする方法がおすすめです。グリルやオーブンの網の上で焼けば、魚の余計な脂を下に落とせます。

フライパンで魚を調理する場合、出てきた脂はキッチンペーパーで拭き取りましょう。魚の余分な脂を取り除くと味わいがさっぱりして、ヘルシーな焼き方ができます。

魚の焼き方でよくあるトラブルと対処法

魚を焼くときによくあるトラブルは以下のとおりです。

- 魚の皮がくっつく

- 魚の臭みが消えない

- 焼き色が均等にならない

- 魚が焦げてしまう

魚の皮がくっつく

調理器具の温度が低かったり魚の表面に水分が残っていたりすると、皮がくっつきやすくなります。魚の焼き方に以下のひと手間を加えるだけで皮がくっつかずに済みます。

- 調理器具を十分に温める

- 魚の表面の水分を拭き取る

- 調理器具に油を薄く塗る

- クッキングシートやアルミホイルを敷く

- 小麦粉や片栗粉をまぶす

- 焼いている途中に魚を頻繁に動かさない

- 調理器具の汚れを落とす

焼き方を工夫すれば見た目もきれいに仕上がるため、魚を調理する際は試してみてください。

魚の臭みが消えない

魚の臭みは調理前にひと手間加えるだけで改善できる場合があります。臭みの原因は魚の表面やパックに出てくる「ドリップ」です。魚の臭みを抑えておいしく仕上げる焼き方は、ドリップを調理前に取り除くことです。

調理前に塩を振ると余分な水分と臭みが出てくるので、キッチンペーパーでしっかりと拭き取りましょう。魚の臭みをさらに抑えたい場合、料理酒を振りかける方法も効果的です。香味野菜と一緒に調理すれば臭みを抑えながら味わいのある焼き方ができます。

酢やレモンをかけたり牛乳に漬け込んだりする方法も、魚の臭みを抑える焼き方としておすすめです。

焼き色が均等にならない

魚の焼き色が均等にならない理由は火の通りにムラがあるからです。グリルやフライパンは焼き方によって熱の強さが異なります。火元に近い場所や中心部分は温度が高くなりやすいため、焼きムラが生まれる原因となります。魚の焼きムラを防ぐ焼き方は以下のとおりです。

- 身の厚い部分に切り込みを入れて火の通りを均一にする

- グリルでは火元に近い奥に頭、遠い手前に尾を置く

- 魚の位置をずらして焼き加減を調整する

- アルミホイルをかぶせて焼く

- 調理器具はしっかり予熱しておく

焼き方のポイントを押さえるだけで見た目がきれいな焼き魚を作れます。

魚が焦げてしまう

魚が焦げる原因は火加減が強すぎることや焦げやすい調味料を使っていることです。強火で魚を焼くと中まで火が通る前に表面だけが焦げてしまいます。みりんや醤油を使った味付けの魚は、調味料に含まれる糖分が原因ですぐに焦げてしまいます。

魚が焦げない焼き方は弱火から中火で中までじっくりと火を通すことです。タレは魚を焼く直前に塗ると焦げ付きを防げます。フライパンにクッキングシートを敷いたり、魚にアルミホイルを被せたりする焼き方も効果的です。焼き方や魚の下準備に気を付ければ、香ばしくてきれいな見た目に仕上がります。

魚の焼き方で知っておきたい基礎知識

魚の焼き方で知っておきたい以下の基礎知識について解説します。

- 新鮮な魚を見分ける方法

- 魚の下処理方法

- 適切な調理器具の選び方

新鮮な魚を見分ける方法

新鮮な魚は旨味が強くて生臭さが少ないため、シンプルな調理でもおいしく仕上がります。スーパーで新鮮な魚を見極める方法は以下のとおりです。

- 目が透き通っている

- エラがきれいに赤くなっている

- 体にハリとツヤがある

- お腹に弾力がある

- 嫌なにおいがしない

切り身を買う場合は身に透明感があり、ドリップが出ていないものを選びましょう。意識して新鮮な魚を選ぶだけでいつもの魚料理が格段においしくなります。

魚の下処理方法

正しい魚の下処理の方法を覚えることで、魚特有の臭みを取り除けます。魚のウロコや内臓、血合いには臭みのもとが多く含まれています。臭みを取りつつ魚本来の旨味を引き出す下処理の手順は以下のとおりです。

- ウロコを取る

- 内臓を取り除いてお腹の血合いを洗い流す

- 水分を拭き取る

- 塩を振って余分な水分と臭みを出す

- 15〜20分後に水分を拭き取る

- 隠し包丁を入れる

魚の下処理を確実に行うことでプロの味に近い魚料理を作れます。

適切な調理器具の選び方

魚の焼き方は何を重視するかによって最適な調理器具が異なります。フライパンやグリル、オーブンにはそれぞれ得意な焼き方と不得意な焼き方があるからです。

手軽さと後片付けの楽さを優先する場合はフライパンを使うことをおすすめします。魚焼き用のシートを使えばフライパンを洗う手間も省けます。魚の本格的な焼き方を楽しみたい人はグリルを活用しましょう。魚を高温で一気に調理するため、魚の余分な脂も落ちてヘルシーな焼き方ができます。

魚の調理をある程度ほったらかしにしたい人はオーブンが役に立ちます。オーブンなら魚の調理と並行して他の家事を進めることも可能です。オーブンを使った魚の焼き方は調理中の煙も最小限に抑えられます。気分に合わせて調理器具を使い分ければ、さまざまな魚の焼き方が楽しめます。

魚の焼き方のコツを押さえて毎日の食卓に活用しよう

塩を振るタイミングや焼き方を工夫するだけで、誰でも本格的な焼き魚を作れます。魚焼きグリルがなくてもフライパンやオーブンで作れるため、当日の気分によって魚の焼き方を変えてみましょう。クッキングシートやアルミホイルを活用すれば、後片付けの手間も削減できます。

焼き魚は良質なタンパク質や脂質を含むヘルシーな料理です。下味をつけて冷凍しておけば忙しい日でもすぐに調理できます。魚の焼き方のコツを押さえて、ぜひ毎日の食卓に取り入れてみてください。