栄養バランスの良い食事を作るのが難しいと悩む人は多くいます。この記事では、栄養バランスの基礎知識から実践的な献立作りのコツまで、幅広く解説します。記事を読めば、年齢や生活スタイル、健康状態に合わせた栄養バランスの良い食事を簡単に作ることが可能です。

栄養バランスの良い食事は、5大栄養素をバランスよく摂取することが基本です。主食、主菜、副菜を適切に組み合わせ、食材選びや調理法を工夫すると健康的で美味しい食事を作れます。

栄養バランスの基礎知識

栄養バランスの基礎知識について、以下のポイントを解説します。

- 栄養バランスの重要性

- 5大栄養素の分類

栄養バランスの重要性

体に必要な栄養素を過不足なく摂取するために、栄養バランスは重要です。栄養バランスを保つと体の機能が正常に保たれ、健康的な生活を送れます。バランスの取れた食事には、以下の効果が期待できます。

- エネルギーの適切な供給

- 免疫力の向上

- 体重管理のサポート

- 慢性疾患リスクの低減

主食や主菜、副菜をバランス良く組み合わせると、炭水化物やタンパク質、ビタミンなどの効率的な摂取が可能です。栄養バランスを整えるのが難しいと感じる人には、栄養バランスチェックアプリの利用がおすすめです。日々の食事の栄養バランスを簡単に管理できます。

5大栄養素の分類

5大栄養素は、体に必要不可欠な栄養素です。タンパク質や炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルの5つに分類されます。タンパク質は体の組織を作る重要な役割を果たします。酵素やホルモンの材料としても使われるのが特徴です。

炭水化物は、主なエネルギー源です。脳や神経系の機能を維持するために欠かせません。脂質もエネルギー源として重要で、細胞膜の構成やホルモン合成にも関わっています。体内の代謝調整や抗酸化作用を担うビタミンにはさまざまな種類があり、それぞれに異なる役割を持っています。

ミネラルは、骨や歯の形成に必要です。体液の調整や酵素の働きを助ける役割もあります。5大栄養素をバランス良く摂取すれば、健康的な体を維持できます。偏った食生活を続けると、栄養不足や過剰摂取につながる可能性があるので注意しましょう。

» 食生活の重要性と年齢別の改善方法を解説

栄養バランスの良い食事の組み立て方

栄養バランスの良い食事の組み立て方について、以下のポイントを解説します。

- 主食や主菜、副菜の選び方

- 必須栄養素のバランスの取り方

- 食事の見た目の重要性

- サプリメントの役割と注意点

主食や主菜、副菜の選び方

主食や主菜、副菜は、栄養バランスの良い食事を作るための基本です。それぞれの役割を理解し、適切な食材を選ぶことが大切です。主食は炭水化物を含む食品を選びます。米やパン、麺類などが主食にあたり、エネルギー源として重要な役割を果たします。

主菜はタンパク質源を中心に選びましょう。肉や魚、卵や大豆製品などが適しています。タンパク質は体の組織を作るために必要不可欠な栄養素です。副菜は、野菜やきのこ、海藻類を中心に選ぶのがおすすめです。ビタミンやミネラルを豊富に含んでいるので、体の調子を整えるのに役立ちます。

色とりどりの食材を取り入れると、視覚的に栄養バランスを確認することが可能です。赤や緑、黄色などの色鮮やかな食材を組み合わせれば、自然と栄養バランスが整います。旬の食材の活用で、季節に応じた栄養を摂取できるだけでなく、新鮮でおいしい食事を楽しめます。

栄養の偏りを防ぐために多様な食材を使い、年齢や性別、活動量に応じて適切な量を選ぶことが重要です。

必須栄養素のバランスの取り方

必須栄養素のバランスを取るためには、さまざまな食品をバランス良く摂取することが大切です。以下のポイントに注意して、主食や主菜、副菜を毎食そろえるよう意識しましょう。

- タンパク質:魚介類や肉、卵、大豆製品

- 炭水化物:主食の穀物類

- 脂質:植物油や魚油など

- ビタミンやミネラル:野菜や果物

- 食物繊維:全粒穀物や豆類、野菜

水分摂取も忘れずに行いましょう。1日に1.5〜2リットルの水分を摂ることをおすすめします。個人の年齢や性別、活動量によって必要な栄養素の量は異なるので、自分に合った摂取量の把握が大切です。過剰摂取に注意し、適量を心がけましょう。

水分摂取量を調整しなくてはならない持病をお持ちの方は、主治医と水分量を相談してください。

食事の見た目の重要性

食事の見た目も栄養バランスと同様に重要です。おいしそうに見える食事は食欲を刺激し、食事の満足度を高めます。緑の野菜や赤いトマト、黄色いコーンなど、色の異なる食材を組み合わせると見た目が華やかになります。食器も料理に合わせて選ぶと、より魅力的です。

食材の切り方も重要です。千切りや角切り、輪切りなど、さまざまな形状を組み合わせると食感の変化も楽しめます。食事を特別な雰囲気にするために、季節の花や葉を添えるのも効果的です。見た目の良い食事は、食べる人の気分を上げるので、食事の時間をより楽しくする効果があります。

使わなくなったお客様用の食器などを普段使いにしてしまうのも、食卓を彩る一つになります。

サプリメントの役割と注意点

サプリメントの主な役割は、栄養素の補完や栄養不足の予防、健康目的のサポートです。食事だけでは摂取が難しい栄養素を補え、健康維持に役立ちます。サプリメントの過剰摂取のリスクには注意しましょう。医薬品との相互作用の可能性もあるため、使用前に医師に相談してください。

品質や安全性の確認、個人の健康状態や目的に合わせた選択、長期使用の際の定期的な見直しが重要です。サプリメントは便利ですが、食事からの栄養摂取を優先しましょう。

日常生活で栄養バランスを整える方法

日常生活で栄養バランスを整える方法について、以下のポイントを解説します。

- 計画的な献立作成のコツ

- 食材選びのポイント

- 時間がないときの時短調理法

計画的な献立作成のコツ

効率的で健康的な食事を実現するために、1週間単位で献立を考えることをおすすめします。食材の無駄を減らし、バラエティに富んだ食事の提供が可能です。季節の食材を取り入れれば、より新鮮さと栄養価を高められます。

家族の好みや健康状態の考慮も大切です。食費の予算立てと買い物リストの作成で、計画的に食材を購入できます。調理時間を考慮して献立を組めば、忙しい日でも無理なく食事の準備が可能です。以下のポイントも参考に、自分や家族に合った献立作成を心がけましょう。

- 食材の重複を避ける

- 冷凍食品や缶詰を活用する

- 作り置きやまとめ調理をする

- 栄養バランスをチェックする

- 外食や中食(*なかしょく)の日を設定する *家庭で調理せず購入して持ち帰り、自宅で食べる食事や惣菜

定期的に新しいレシピを取り入れると、食事の楽しみを増やせます。栄養価の高い食材を意識的に使用して、より健康的な食生活を実現しましょう。食事写真での振り返りは、食生活を客観的に見直すために役立ちます。

食材選びのポイント

栄養バランスを整えるには、適切に食材を選ぶと健康的な食生活を送れます。旬の食材は栄養価が高く、味も良いので積極的に取り入れましょう。地元産や国産の食材は鮮度が高く、輸送時間が短いので栄養価も保たれています。

見た目や触感、香りなどで新鮮さを判断しましょう。色とりどりの野菜を選べば、さまざまな栄養素を摂取できます。加工食品を選ぶ際は原材料表示をよく確認し、添加物が少ないものを選ぶのがおすすめです。ポイントを意識し、栄養バランスの良い食事を作りましょう。

時間がないときの時短調理法

効率的な調理法を知っておくと、忙しい日々の中でも健康的な食生活を送れます。時短調理のコツは以下のとおりです。

- 冷凍食品や缶詰の活用

- 電子レンジ調理

- 事前の下ごしらえ

- 大量調理と冷凍保存

- 野菜の丸ごと調理

調理済みの食材やカット野菜の活用も効果的です。洗ったり切ったりする下準備の時間を省けるので、調理時間の短縮につながります。一皿完結型の料理を作るのもおすすめです。炊飯器や圧力鍋を使って具材を一緒に炊き込めば、主食と副菜を同時に調理可能です。複数の鍋や調理器具を使う必要がないため、洗い物を減らせます。

【年齢別】栄養バランスの良い献立の例

栄養バランスの良い献立の例を、以下の年齢別に紹介します。

- 子ども

- 成人

- 高齢者

子ども

子どもの食事の栄養バランスは、成長と発達に欠かせません。成長期に必要な栄養素をしっかり摂取できる献立が大切です。骨や筋肉の発達に重要なタンパク質やカルシウム、鉄分などの栄養素を含む食材を取り入れましょう。

野菜嫌いの子どもでも食べやすくするために、形や調理法に以下の工夫を加えるのがおすすめです。

- 野菜をペーストにしてハンバーグに混ぜる

- 小さく切ってオムレツに入れる

- カラフルな野菜を使う

カラフルで見た目も楽しい献立は、子どもの食欲を引き出します。おやつも含めた1日の栄養バランスを考え、量にも注意しましょう。多様な食材を使い、少しずつ新しい食材に慣れさせていくと偏食対策につながります。朝食は1日のスタートとして重要です。

簡単な朝食メニューを用意して、忙しい朝でも栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

成人

成人は1日の必要カロリーと栄養素を適切に摂取すれば、健康的な体づくりができます。成人の栄養バランスの良い献立例は以下のとおりです。

- 朝食:全粒粉トースト、目玉焼き、野菜サラダ、ヨーグルト

- 昼食:玄米、鶏胸肉の照り焼き、蒸し野菜、みそ汁

- 夕食:魚のグリル、雑穀ご飯、季節の野菜炒め、豆腐

忙しい社会人は、前日に準備できる食事や簡単に調理できるレシピを取り入れましょう。1週間分の常備菜を作り置きしたり、電子レンジで調理できる食材を活用したりすると便利です。外食時は、定食やバランス弁当を選ぶと、栄養バランスを整えられます。

運動をする人は、タンパク質の摂取量を増やし、活動量に応じてカロリーや栄養素の摂取量を調整します。理想的な水分摂取量は、1日1.5〜2リットルです。個人の生活スタイルや体調(持病)、活動量に合わせて調整しましょう。

高齢者

年齢を重ねるにつれて、体の変化に合わせた食事の工夫が求められます。高齢者の食事は、タンパク質やカルシウム、ビタミンD、食物繊維を十分に摂ることがポイントです。塩分を控えめにして、水分を十分に摂取しましょう。ポイントを押さえれば、筋力の維持や骨粗しょう症の予防、便秘の解消などにつながります。

献立の例として、以下が挙げられます。

- 主食:玄米ごはん

- 主菜:魚の塩焼き

- 副菜:ほうれん草のお浸し

- 汁物:具だくさんのみそ汁

- デザート:ヨーグルトと果物

咀嚼(そしゃく)や嚥下(えんげ)に問題がある場合は、食事の形態を工夫することも必要です。個人の健康状態や好みに合わせて調整しましょう。高齢者の方が健康的な食生活を送るためには、家族や介護者のサポートも重要です。栄養バランスに配慮しつつ、楽しく食事ができる環境づくりを心がけてください。

【ケース別】栄養バランスの良い献立の例

以下のケース別に、栄養バランスの良い献立の例を紹介します。

- ベジタリアンやビーガン

- アレルギーを持つ人

- 糖尿病や高血圧の人

ベジタリアンやビーガン

ベジタリアンやビーガンの方でも、栄養バランスの良い食事ができます。植物性食品だけで必要な栄養素を摂取するためには、植物性タンパク質の摂取が重要です。大豆製品や豆類、ナッツ類を積極的に取り入れましょう。鉄分はほうれん草やレンズ豆、キヌアなどから摂取できます。

ビタミンB12は植物性食品からは摂取しにくいので、強化食品やサプリメントで補いましょう。オメガ3脂肪酸は亜麻仁油やチアシード、クルミなどに含まれています。カルシウムは豆乳や緑葉野菜、セサミシードから摂取可能です。完全タンパク質(※1)の摂取には、豆と穀物や豆と種子を組み合わせるのが効果的です。

多様な色の野菜や果物を取り入れると、さまざまなビタミンやミネラルを摂取できます。全粒穀物を活用した玄米や全粒粉パンを選びましょう。植物性ミルクは豆乳やアーモンドミルク、オーツミルクなど種類が豊富です。大豆ミートやテンペ、セイタンなどの代替肉製品も活用しましょう。

ビタミンDが強化されたオレンジジュースなどの栄養強化食品も役立ちます。外食時は、事前に店舗に確認するなどの工夫が必要です。栄養不足のリスクを予防するためにも、定期的に血液検査を受けましょう。

※1 完全タンパク質とは、体内で生成できない必須アミノ酸が9種類含まれた食品です。

植物性タンパク質のみ摂取する食生活は、健康や環境に良い影響を与えることが多いです。しかし、必須アミノ酸の不足、植物性食品に含まれる鉄や亜鉛の吸収率が低い、ビタミンB12が不足しがちという点から、計画的な食事が重要です。特に、栄養不足のリスクが高い人(妊婦、子供、高齢者)は専門家のアドバイスを受けると安心です。

アレルギーを持つ人

アレルギーを持つ人の食事は、安全性と栄養バランスの両立が重要です。アレルゲンを含まない代替食品を活用し、栄養素の偏りを防ぐ工夫が求められます。以下のポイントに注意しましょう。

- アレルゲンフリーの食材選び

- 食品ラベルのチェック

- 調理過程でのアレルゲン混入の防止

アレルギー対応レシピを活用すると、安全でおいしい食事を作れます。外食時は事前に店舗に確認するなど、細心の注意が必要です。栄養バランスを整えるために、アレルギー専門医や栄養士への相談もおすすめです。適切な栄養補助食品の使用も検討しましょう。

緊急時の対応も重要です。エピペンの携帯や周囲の人への説明など、万全の備えが安心につながります。アレルギーがあっても、工夫次第で栄養バランスの良い食生活を送れます。正しい知識と対策で、健康的な食事を楽しみましょう。

糖尿病や高血圧の人

糖尿病や高血圧の人は、適切な栄養バランスを保つと、症状の改善や合併症の予防に役立ちます。炭水化物の摂取量を制限し、低GI食品を選ぶことがポイントです。塩分を控えめにし、代わりにハーブやスパイスで味付けをしましょう。

食物繊維が豊富な食品や良質なタンパク質、不飽和脂肪酸などを意識すれば、血糖値や血圧のコントロールに役立ちます。規則正しい食事時間と適切な食事量を守ることも大切です。糖尿病や高血圧の方は、カリウムが豊富な食材を積極的に取り入れましょう。カリウム制限のある方は主治医に相談して適量を決める必要があります。

不飽和脂肪酸には種類ありそれらを含む食品は、一価不飽和脂肪酸(オリーブオイル・アボカド・アーモンド・ピスタチオ・マカダミアナッツ・ゴマ)、多価不飽和脂肪酸:オメガ3(青魚・シードオイル・くるみ)、オメガ6(植物油、カシューナッツ・ピーナッツナッツ・種子・大豆製品)があります。ナッツ類は高カロリーなので、摂取量は1日20~30g(片手に軽く乗る程度)が適量とされています。

一方で、糖質や塩分の多い加工食品を避け、アルコールの摂取を控えることが推奨されます。十分な水分摂取も大切です。自分に合った食事プランを作るために、医師や栄養士へ相談しましょう。

栄養バランスの改善に役立つツール

栄養バランスの改善に役立つツールは以下のとおりです。

- アプリ

- 食事記録

アプリ

栄養バランスを整えるためのアプリは、日々の食生活管理に役立ちます。アプリには、カロリー計算や栄養バランスチェックの機能があり、健康的な食事習慣を身に付けるサポートをしてくれます。主な機能は以下のとおりです。

- 食事写真の自動分析

- 個人に合わせた食事プラン提案

- レシピ検索や献立作成サポート

- 水分摂取量や運動量の記録

アプリ機能の使用で、食生活を客観的に把握できます。グラフやチャートで栄養バランスが可視化されるため、不足している栄養素や、過剰に摂取している栄養素がひと目でわかります。バーコードスキャン機能を使って、市販食品の栄養情報の登録も可能です。

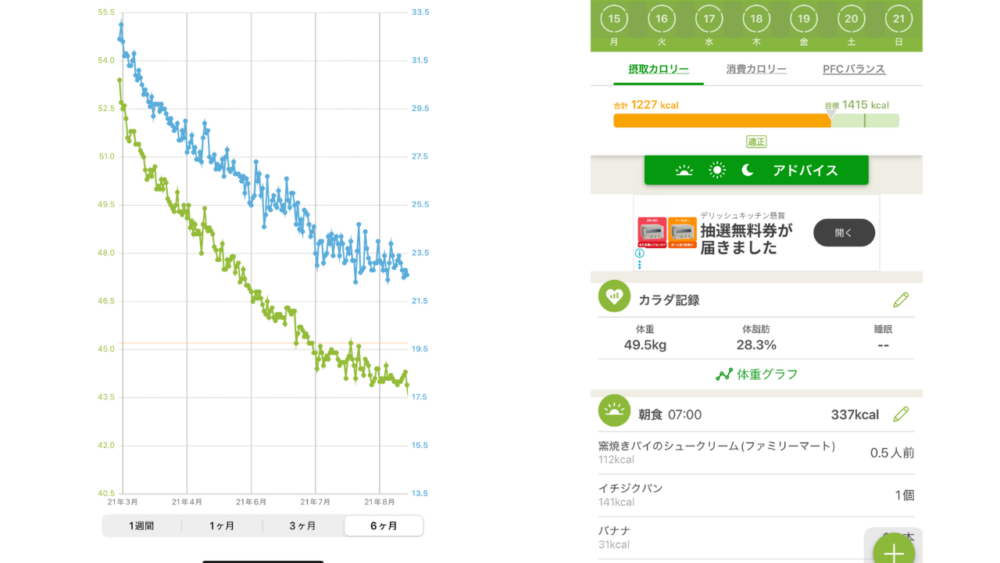

私は、『あすけん』で52kg から43kg に体重をおとすことができました。目標を達成してから、少し減りすぎたなと感じたので、2㎏ もどし、45㎏ をもう4年キープしています。1日の摂取カロリー内におさまれば、好きな甘いものも量を控えて食べていました。グラフでわかるように、上がり下がりしながら減っていきます。体重が増えてしまってもあきらめないで、淡々とアプリの指示とおり食事管理をしていれば、必ず体重は減ると実感しました。もちろん運動も少し取り入れ、通勤時にウォーキングを取り入れていました。

momokaは、自転車に乗るのをやめて歩いていたよね!階段をつかったり。タンパク質が不足しがちだったら、よく鶏肉を食べていたね。

食事記録

食事記録は、栄養バランスの改善に役立つ方法です。毎日の食事内容や摂取カロリーを記録すれば、自分の食生活を客観的に把握できます。食事記録の主なメリットは以下のとおりです。

- 栄養バランスの可視化

- 食事の傾向や偏りの分析

- 目標設定と進捗管理

多くの食事記録アプリでは、写真撮影機能を使って簡単に記録できます。撮影した写真からAIが食品を認識し、自動的にカロリーや栄養素を計算してくれる場合もあります。グラフや統計でデータ化されるので、自分の食生活の変化をひと目で確認可能です。

栄養士のアドバイス機能やレシピ提案機能を備えたアプリもあり、改善点の把握や新しい料理の発見にも役立ちます。外食メニューのカロリー情報やバーコードスキャン機能を使って、市販の食品情報を取得することも可能です。SNS連携機能を使って仲間と共有すれば、モチベーション維持にも効果的です。

私も食事記録をつけてみて、日中の飴や間食も意外にカロリーや糖分があることがわかりました。何気なく摂取してる一口が、適量を超える原因になっていて、無駄に摂取することが自然と減りました。

運動記録や体重、体脂肪率の記録と食事記録を連動させれば、より総合的な健康管理ができます。継続的な記録で食生活を見直し、栄養バランスの改善につなげましょう。

まとめ

栄養バランスの良い食事は健康維持に欠かせません。5大栄養素をバランス良く摂取することが大切です。主食や主菜、副菜を組み合わせた献立作りで、必要な栄養素を効率的に取り入れられます。年齢や健康状態に応じて栄養バランスを考慮しましょう。

忙しい日でも時短調理法を活用すれば、栄養バランスを維持できます。特別な食事制限がある場合は、専門家に相談してください。栄養バランスの改善には、継続的な取り組みと習慣化が大切です。毎日の小さな努力で、長期的な健康を手に入れましょう。

» 食材宅配サービスの選び方と種類を紹介!